ここから本文です。

目次

もう一つの登山道

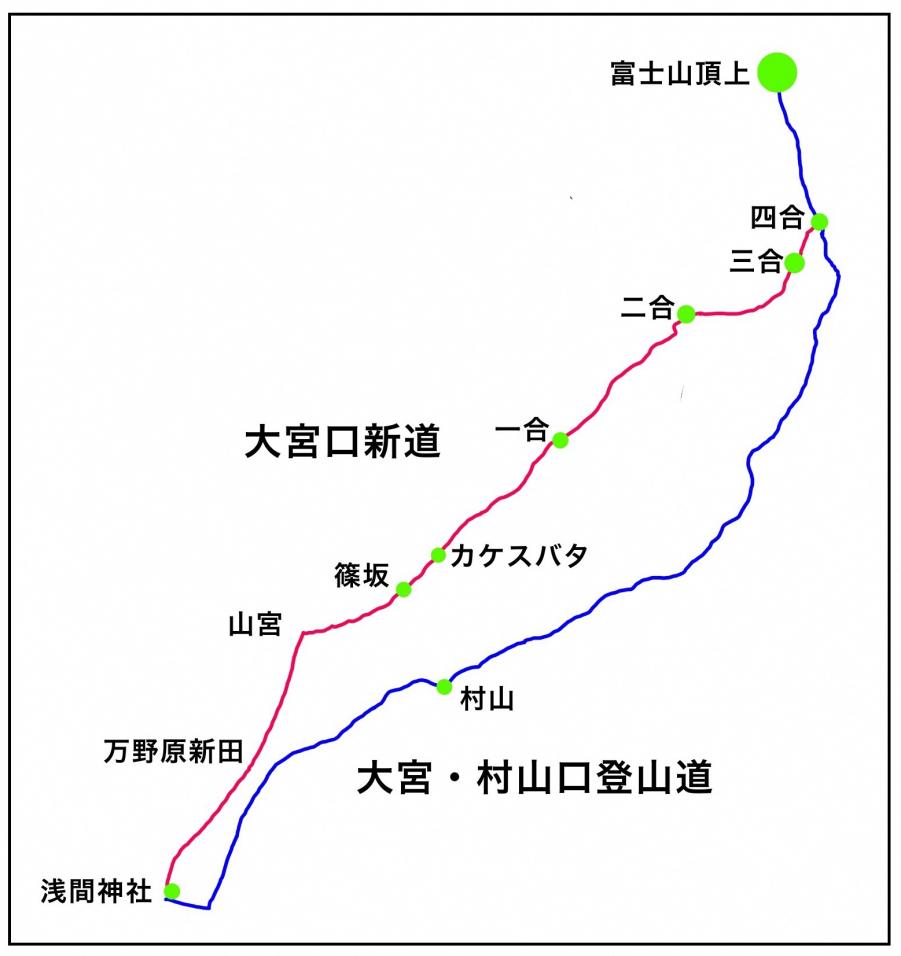

図 大宮・村山口登山道と大宮口新道

1904年9月、大宮口新道の開削にあたり、藤原仙吉ら大宮町の発起人から浅間神社に対して願書が提出されました。これは、新しい登山道の利便性を説くとともに、御料林(皇室財産)となっていた登山道用地の実地踏査・測量のための手続きを浅間神社に依頼するものです。

実地踏査の結果を受け、1905年2月には、登山道開削の願書が発起者から浅間神社に提出されました。この時は6月30日の竣工を目標とし、工事の見積高は当初、534円10銭に上りました。

願書を受けて浅間神社では、御料林の借用手続きなどを進めました。しかし、発起人に対して登山道開削の許可を出したのは7月13日のことでした。開削工事は翌年まで続き、1906年6月8日に大宮口新道は竣工しました。

大宮口新道からの登山の様子は、当時の登山案内書から窺うことができます。例えば、小杉菜花著『富士登山』には、新道開通から間もない1908年の登山の様子が記録されています。これは、各地の新聞記者が招待され行われたものです。

小杉らは、白糸の滝など名所の案内を受けた後、登山道に回り、2合目に宿泊して翌日山頂に至りました。「大宮口新道の第一歩」といわれたカケスバタをはじめとして、頂上までの間に15の休憩所があったことや、各休憩所に記念スタンプがあったことなど、登山道開通当初のさまざまな情報が記されています。

大宮口新道も後の自動車道開通の影響などがあり現在、4合目(現在の6合目)以下は登山道として利用されていません。しかし、明治時代の新道開通は富士登山の歴史において大きな出来事だったと言えるでしょう。