ここから本文です。

目次

渋沢用水と水車

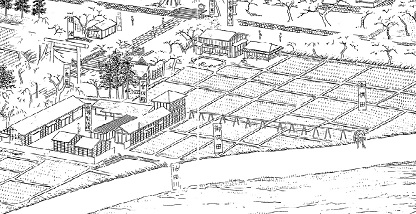

明治23年境内図

明治23年境内図

今年の八月、市内猪之頭に、水車のある懐かしい風景を復活させるため新たに水車が設置されました。猪之頭は市内有数の水源地であり、かつては二十ヶ所以上水車があったようですが、電力が普及する中で徐々に姿を消していきました。こうした水車は猪之頭だけでなく、北山用水をはじめとする数多くの用水路にも設置され、活用されてきました。今回は渋沢用水(横溝川)の水車の話です。

渋沢用水は淀師の湧水を水源とし、市街地北側を西から東へ流れる用水で、等高線に沿って流れることから別名横溝川と呼ばれています。江戸時代、渋沢用水からはいくつも小用水が南流して、旧大宮町の市街地全体を潤していました。

寛政10年(1798)、渋沢用水から分岐し、神田・仲宿(現大宮町・中央町付近)を潤す用水(二桂堀)に、神田・中宿町の者が新しい水車を設置し、商売を始めました。これに対して、用水下流の連雀・青柳(現東町付近)が撤去を求めて訴訟を起こしました。

江戸時代中期、水車による精米・製粉などの営業が盛んになると、領主は用水への支障の有無などを取り調べた上で、運上金(営業税)を課してその営業を許可していました。しかし前述の水車は、設置にあたり渋沢用水への影響を確認していませんでした。水車の持ち主は設置による二桂堀の取水量の増加を否定しましたが、話し合いの末、翌年の8月から12月まで設置が許され、以後用水に関わらない別の場所に水車を移すことになりました。

このように渋沢用水の支流に水車を設置したい者が多くいましたが、渋沢用水の最も重要な役割は、田地へ水を供給することでしたので簡単に許可はされませんでした。水車が許可されたとしても、水車の設置数や設置期間が紙面で明記され、五年ごとに再度申請・許可を受けなければなりませんでした。さらにその際に運上金が増額されることもありました。それでも水車の申請を出す者は後を絶ちませんでした。それほど収入的に魅力のある商売だったのでしょう。

渋沢用水の水を利用する水車は、農業とのバランスを取りながら、昭和頃まで使用されてきたと言います。現在水車を見ることはできませんが、古い資料や口伝えされてきた話などからその歴史を垣間見ることができます。